Changen Sie Change: So gelingen Innovation und Transformation

Überall auf der Welt definieren Visionäre:innen das Mögliche neu. Wer nicht mitagiert oder zaghaft abwarten will, wird weginnoviert. Doch klassische Change-Prozesse sind für den notwendigen Wandel nicht zu gebrauchen. Dieser Beitrag stellt eine Methode vor, die zeigt, wie Transformationsvorhaben besser gelingen.

Eine neue Idee wird nur dann zu einer wirksamen Innovation, wenn die Phase der Einführung, der adäquaten Nutzung und der erfolgreichen Anwendung gelingt. Das gleiche gilt für eine Transformation, dem umfassenden Umwandlungsprozess einer Organisationsstruktur oder eines Geschäftsmodells.

Hier gibt es oft Beharrungstendenzen. Doch meist sind es nicht Wandel, Innovation und Transformation als solche, die die Leute verschrecken. Vielmehr versagen die üblichen Change-Prozesse, die beim Implementieren eines internen Veränderungsprozesses abgespult werden. Sie erzeugen Unlust, Abwehr, Widerwillen und Zwang.

Das muss nicht so sein. Veränderung im Sinne von dienlicher Weiterentwicklung kann zu etwas sehr Freudvollem werden. Oft genug ist man doch einfach nur froh, wenn schlechtem Bestehendem etwas besseres Neuartiges folgt. Unser ganzes Leben lang verändern wir Dinge, wenn das Danach uns attraktiver erscheint als das Davor.

Das Neue und die Innovation: Chance oder Gefahr?

Klar mag unser Gehirn das Bekannte und die Routine, weil beides Sicherheit bietet und Energie sparen hilft. Zugleich übt Neues eine starke Faszination auf uns aus. So haben die Menschen schon immer das Alte verworfen und das Neue gewagt. Die Evolution stellt die Lernbereitschaft und den Pioniergeist vor das Beharren und die Tradition. Nur so ist Fortschritt überhaupt möglich. Die Suche nach dem nützlichen Neuen zählt zu den wichtigsten Triebfedern unseres Denkapparats.

Doch nicht jeder sieht in allem „Neu“ eine Verheißung. Manche sehen in Innovationen nicht Chancen, sondern eine potenzielle Gefahr. Verlustaversion und vorsorgliche Abwehr rücken nach vorn. Die möglichen Risiken, die eine Neuerung bringt, werden überbewertet und stark überzeichnet. Im Wesentlichen ist Neurochemie, die übermächtige Mitgift einer jahrmillionenlangen Vergangenheit, die Ursache dafür.

Unbekanntes ist eine diffuse Bedrohung, die in der Tat ängstigen kann, weil sie für uns nicht greifbar ist. Manche Gehirne sind, wenn es um Umbruch und Wandel geht, richtig gut darin, sich geradezu apokalyptische Szenen auszumalen. Selbst wenn solche Ängste unbegründet sein sollten, für den Betroffenen sind sie real. Je mehr die Führung dann auf Veränderung pocht, desto stärker klingt das nach Gefahr.

Hätten aber alle Menschen das Ungewisse gemieden, säßen wir noch heute in der Savanne. Es waren die pfiffigen Neudenker, die mutigen Andersmacher und kühnen Zukunftsgestalter, die mit neugierigem Infragestellen und umtriebigen Ideen Konventionen durchbrachen und Trittsteine in neue Lebensräume legten. Dieser unbändige Vorwärtsdrang, das Entdecker-Gen in uns, brachte die Menschheit voran.

Klassische Change-Projekte: Scheiterquote 80 Prozent

Verschiedene Studien – etwa von Kotter, McKinsey und Maturee – haben gezeigt, dass zwischen 70 und 80 Prozent aller klassischen Change-Projekte misslingen. Sie scheitern aber nicht an einer Aversion gegen den Wandel per se. Sie scheitern auch nicht am grundsätzlichen Widerstand der Mitarbeiter:innen, an ihren Beharrungstendenzen und ihrer Unwilligkeit. Sie scheitern vor allem am „Wie“.

Mit großen Zielen im Blick und festgezurrten Meilensteinen versehen, gern auch von Beratungshäusern teuer begleitet, werden sie üblicherweise weit oben im Unternehmen geplant und dann über alles und jeden von oben nach unten „ausgerollt“. So sind, kein Wunder, klassische Change-Projekte längst zu Hassprojekten verkommen.

Zum Einsatz kommen „bewährte“ Methoden aus längst vergangenen Zeiten. Sie werden an den Unis gelehrt, in Fachbüchern rezitiert und unreflektiert in die Unternehmen gebracht, weil es „alle so machen“. Beispiele sind der auf Kurt Lewin zurückgehende Dreiphasenprozess von „unfreeze, move, refreeze“ aus dem Jahr 1947 oder die 1969 veröffentlichte Change-Kurve von Elisabeth Kübler-Ross, die auf dem emotionalen Erleben von Menschen im Kontext von Sterbeprozessen basiert.

Sie führt über Schock und Leugnung ins Tal der Tränen bis zur schließlichen Akzeptanz. Also bitte! Wieso muss man seine Mitarbeiter:innen durch ein „Tal der Tränen“ manövrieren? Angst- und Schmerzinformationen haben im Hirn immer Vorfahrt. Und negative Gefühle führen zu Vermeidungsstrategien. Also wird man sich gegen das nächste Change-Projekt wehren. Oder man wird es verteufeln. Oder man sitzt es aus.

Das „Wie“ verändern: vom Müssen zum Wollen

Change ist kein Projekt mit Anfang und Ende. Heutzutage ist eine erstens fortwährende und zweitens vorausschauende Selbsterneuerung geradezu zwingend. Ferner ist es ein Fehler, seine Energie an diejenigen zu verschwenden, die den Wandel (zunächst) nicht wollen. Indem man ihnen viel zu lange viel zu viel Aufmerksamkeit widmet, stärkt man ihre Position und gibt ihnen Zeit, Zwietracht zu säen.

Allgemein ist auch längst bekannt: Ablehnung und Unlust entstehen automatisch immer dann, wenn etwas von oben verordnet wird, also mit Druck oder Zwang behaftet ist. Zustimmung hingegen entsteht, wenn man über eine Veränderung selbst entscheidet. Freiwilligkeit ist die wichtigste Zutat für Antrieb und gelingende Wandelprozesse.

Wenn zudem die Entscheidungen „klein“ sind und man gewohnt ist, sie immer wieder anzupassen, ist es viel leichter, sich zu restrukturieren, wenn die Umstände dies fordern. Sind die Entscheidungen hingegen „groß“ und neigt man im Unternehmen dazu, vorgedachten Plänen akribisch zu folgen, wird man selbst dann an ihnen festhalten wollen, wenn sie unbrauchbar sind.

Ein Vorgehen in Anlehnung an die Innovation Curve

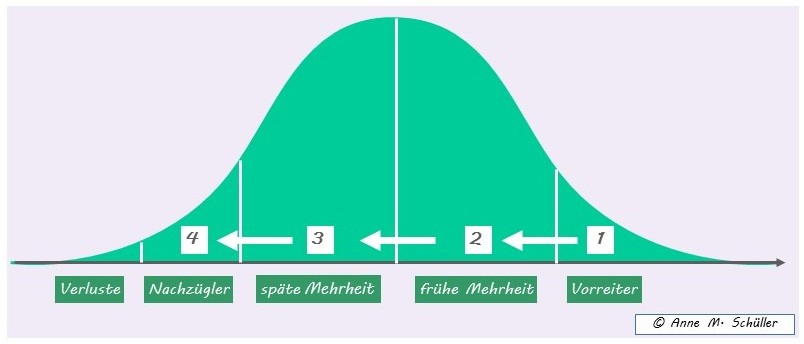

Die Menschen haben verschiedene Geschwindigkeiten und unterschiedliche Risikobereitschaftslevel, wenn es um Veränderung geht. In jeder Firma gibt es Vorreiter und Nachzügler. Um nicht gegen Ablehnung ankämpfen zu müssen, konzentriert man sich zu Beginn auf die Experimentierfreudigen mit Biss und Tatkraft. Ein Vorgehen in Anlehnung an die Innovation Curve von Everett Rogers ist dafür bestens geeignet.

Beginnend mit den Pionieren geht dann nach und nach die gesamte Organisation durch den Veränderungsprozess. Die Stoßrichtung ist dabei nicht topdown, sondern horizontal. Von den Ersterfolgen inspiriert rücken weitere Einheiten nach. Die frühe Mehrheit wird nichts versuchen, bevor es nicht andere ausprobiert haben. Sukzessive findet nun eine „Ansteckung“ von Mitarbeiter:in zu Mitarbeiter:in statt.

Eine Faustregel besagt: Sind zehn Prozent der Menschen für eine Sache gewonnen, entsteht Sog. Wurden also genügend Leute aus der frühen Mehrheit erreicht, das Neue zu wagen, wird die späte Mehrheit dem folgen. Dort sitzen viele Bewahrer. Die warten, bis eine Brücke ins Neuland gebaut und damit die Sache sicher ist. Es bringt rein gar nichts, sie von Anfang an mitnehmen zu wollen. Vielmehr beruhigt man diese, indem sie zunächst an den Veränderungen noch nicht teilnehmen müssen.

Bei den Nachzüglern sitzen auch die Bedenkenträger. Diese wird man erst dann überzeugen, wenn alle Gefahren beseitigt sind. Dabei ist zu differenzieren: Konstruktive Skeptiker können durchaus nützlich sein, weil sie einen dazu bringen, gründlicher nachzudenken und bessere Argumente zu finden. Boykottierer hingegen, die neophobisch im Gestern verharren, kann sich niemand noch länger leisten.

Einige werden das Unternehmen verlassen, weil es nicht mehr zu ihnen passt. Das ist nicht weiter tragisch. Viel wichtiger nämlich ist: Es bleibt ein Team mit starker Anziehungskraft auf neue, talentierte, quirlige, querdenkende Mitarbeiter:innen. Und genau das sind die Menschen, die man heute so überaus dringend braucht, um sich mit unverbrauchten Ideen und bahnbrechendem Handeln fit für die Zukunft zu machen.

Change-Prozess in Anlehnung an die Innovation Curve von Everett Rogers

Kommentare

Hat mir sehr gut gefallen der Text. Danke.

Danke, Herr Rath, das freut mich.